完全な自己満足ですが、どこかで悩んでいる人の助けになるかもしれません。その2。

全体像

各年度の問題意識は、毎年行っている所信表明に見ることができる。ここで改めて情報を掘り起こそうと思うのは、どこかで研究室の立ち上げに苦しんでいる誰かの助けになるかもしれないと思うからである。

2020年・33歳: 研究室を立ち上げる

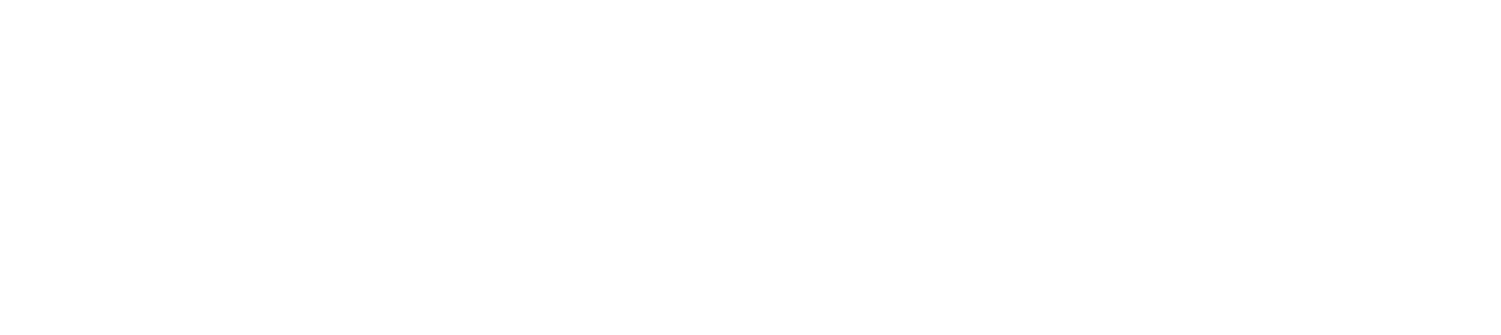

2019年1月に着任したが、2020年の4月に学生2名が、スタッフ2名が配属されるまで、比較的時間があった。ので、研究室のマネジメントに役立ちそうな本をいくつか読み漁った。また、自分なりに目指したい研究室像を持たないと始まらないと思って、1日かけてKJ法で考えた。今振り返っても悪くない。世界から注目される研究室を創りたいと思ったが、いきなり世界といってもステップがよく分からない。なのでまず、3-5年で国内の気象・水工系研究者から注目される研究室まで成長させることを第一目標に置いた。

それなりに理想をもって始めるわけだが、現実は甘くない。時間がない中で試行錯誤・自転車操業が続く。ゼロから研究室を立ち上げる苦しさは、なかなか経験しないと分からないのだが、改めて辛いポイントを振り返ってみる。

まず、PI (研究室主催者) 初経験だったのがキツイ。今までただのプレイヤーだったのが、研究室の全般責任をいきなり担うことになる。ざっくりいうと、大学のPIは、小さなベンチャー企業の社長のようなところがある。財務 (予算)、総務 (物品調達・管理・準備)、教育 (研究指導・授業)、広報 (HPなどの発信)、営業 (予算獲得)、人事 (面接) を一手に担う必要がある。また、安全輸出管理、情報セキュリティ、ハラスメント研修など、時代に合わせて管理事項はどんどんと増える。要は、扱う業務の種類が、急に増えるのである。

新しい職場に就くこと、それ自体も大変である。それに加え、上の各案件について、仕事を円滑に進めるために人間関係を構築していく必要がある。「分からないときに、誰に、何を聞けばいいか、それが分からない」のである。例えば、「予算でサーバーを調達したいけど、どうしたらいいの? (見積もり、発注、場所、電気、スペースの確保、保守は予算でどう出すか、などなど)」といった感じで、1つの案件ごとに複数の確認事項が発生する。一般に、1年間業務を回さないと、全体像は見えてこない。また、業務を円滑に進めるために、各所との人間関係構築も仕事の一部である。

授業が大変である。小槻の場合、2020年の秋から量子力学とリモートセンシング工学の授業を担当することが決まっていた。これがキツイ。まずなんとなくわかるリモートセンシング工学でも、8回担当で、各回12時間くらいは時間をかけて準備した。量子力学が、とにかくキツイ。月曜日の午後イチが授業だったのだが、毎週土日に朝から晩まで大学にこもって勉強し、なんとか授業に間に合わせた (平日には時間が取れなかった)。授業の何よりのキツさは、必要な準備時間が見積もれないことである。学会の発表資料作成であれば、なんとなく必要時間は読める。ただ、授業は、「自分が理解するまでにどれくらい時間が必要か」は、最後まで分からないのである。いろんな仕事の中で、必要な時間が読めないタスクが最も辛いことを理解した。

研究室に文化が無い。スタッフも仕事の進め方が分からないし、学生の研究の進め方・MTGの方法が分からない。2020年は新型コロナウィルスの開始期でもあり、リモートワーク・オンライン授業の創設など、大学のシステム構築も混乱していた。そんな中で、新しく文化を作っていく必要がある。

プレイヤーからの脱却期であり、ゲームチェンジに適応するのが辛い。プレイヤーとしてやってきた自分の成功体験を捨てないといけない。自分に裁量ができることで、研究・ゼミ・MTGのお誘いも増え、それに対応していると自分の時間がどんどんと削られる。また、学生はまだ4年生なので、外との共同研究にアサインするほどの戦力ではない (彼らが悪いわけではない)。そのため、削られた時間のなかでプレイヤーとして自分が対応していく必要がある。

業務が増える。パーマネントポジションとなったことで、学会誌の編集委員などの依頼が増える。これも、新しい業務なのでそれを覚えること自体が大変である。

研究室の立ち上げに際して、ラッキーだったことが2つある。1つはスタッフと学生に恵まれたことである。責任感・自主性をもった学生・研究員に恵まれ、少しずつ体制 (wiki, slack, サーバーなど)を整えていった。また、隣の居室に市井さんがいたことも非常にラッキーで、いろんなことを助けてもらった。この恩は必ず返さないといけない。

2020年はとにかく新しいことずくめで、記憶がない。いや、記憶はあるんだけど、何を意識していたか、すら覚えていない。Game Over 直前のテトリスをずっとプレイしている感覚で、常に降ってくる業務を締め切り間際にこなし続けていたように思う。自分の時間が取れなくなり、好きだった読書も急にできなくなった。ただ、2年目以降を見据えて、自分なりに手厚い指導はできたと思う。自分一人でやるより、新しい研究に着手することもできた。一方で、学生の研究を論文まで昇華させるのには、まだ時間が掛かりそうである。

なお、2020年のテーマは「合理より経験を重視。迷ったら実行するPCの年」であった。PCにフォーカスしたのは良いのだが、依頼を受けすぎて自分の時間が奪われることが分かり、ここは反省ポイントとなった。

研究室立ち上げ前にKJ法で考えた、目指す研究室像。

2021年・34歳: とにかく仕組化

2021年のテーマは、「最善の敵は善。5年を見たときにベストな0-->1をする年」とした。目先の話・成果を追わずに、組織化・ルール化を行いつつ、「小槻先生も、もしよろしければご参加ください」の会議は断る習慣をつけた。依然として自分の時間が持てず、研究ができないことに非常に焦る。しかし、ここは腹を括って、組織づくりに注力することにする。

PIになって困るポイントの1つは、業務が積もることである。1つ1つの案件自体は、30分あればできることも多いが、これが積もり積もるとパニックになってくる。個人的には、TODO案件が未読メールで10件を超えてくると、仕事のスタックが始まり、何から手を付けていいのかわからなくなる。ではなぜ、業務が積もるのだろうか。

1つ目の理由は、判断する量が増えることである。メンバー・プロジェクト・渉外が増えるごとに、「これってどうしたらいいですか?」「対応お願いします」という相談・問い合わせが、次々と湧いてくる。日中はMTGで追われることも多いので、「後で確認/対応しておきます」と引き受けてしまうと、あっという間に積もってしまう。自分が問題解決のボトルネックになってしまうと、情報ネットワークのハブが詰まり、スタックが始まるのである。なので、「拙速は巧遅に如かず」を意識して、その都度判断していく習慣をつけた。研究室のMTGでも、議論が煮詰まってくると、「ちょっとサーベイして/考えて、また後で連絡します」と楽に言ってしまいたくなるが、これをするとスタックする。その場その場で問題解決をして、相手にボールを返しておく習慣が必要となる。

2つ目の理由は、大学の各種業の種類が多すぎて、記憶しておくことができないことである。なので、その都度wiki にまとめ、1年後にそのwikiを見れば、1年前と同じ対応を出来るようにした。ここで意識したポイントは、「最初の案件は適当に流さず、ちゃんとサーベイ・思考して、判断する。そして、その判断と判断理由を残す。次に案件が発生した場合は、自分の過去の判断・サーベイを信じて、判断を下していく」ことである。例えば、論文を出すときにライセンス (Creative Commons) を決める必要がある。これを、毎回調べ直してその都度判断するのは時間が掛かる。なので、一度ちゃんとサーベイして、研究室の出版ポリシーを決めて、それに基づいて判断し、次回からは前回のサーベイ・判断をベースに判断するのである (時々調べ直すが)。このライセンスの問題も、調べることじたいは2時間程度あればできるだろう。だけど、同じような判断案件が各種降ってくるので、ある程度自動的に処理する仕組みを作っておかないと、一瞬で業務がスタックする。

3つ目の理由は、調整業務が増えることである。相手のレスポンスを待たないとCloseできない案件が一気に増える。一番簡単な例でいえば、学外の研究者とのMTGの日程調整である。日程調整をするために、メールを出して、入力が揃わないとfixできない。相手も忘れてることがあるので、リマインドが必要なこともある。同じことが、学内・学外で多発する。プレイヤーだった時には、基本的に上長の承認だけで済むが、確認先が一気に増えるのである。この解決方法は、1つ1つ、メンバーに振っていくことしかない。

4つ目の理由は、自分にはコントロールできない差し込み業務が発生することである。1つは、自分より忙しい上長 からのMTG依頼である。自分のスケジュールを変えて対応するしかない。ここで、「私はその時間、すでに予定が入ってます」は、最大限避けなければならない。例えばセンター長と教員4人くらいのMTGがあったりするが、この5人の予定が完全に合う日は、おそらく1か月先にならないと見つからない。各教員が自己都合を主張すると、センターの業務は回らないのである。また、行っていることを口外できない用務も発生する。例えば、教員人事・他部局のハラスメント対応・トラブル対応 (ウィルスとか)・人生相談などなど。これらの差し込み業務は、性質上、最優先で取り組まないといけないことが多い。放っておくと、どんどんと状況が悪くなり、解決により時間が掛かる。

ということで、苦しくても1歩ずつ、仕組化・ルール化を進めた。着任時のTODOリスト、出張のフローと可否判断、卒論作成のフロー、メンター・メンティー制、資料のアップロード先、提案書の書き方、などなどなどを、1つずつwikiで整備していった。仕組化・ルール化と聞くと冷たい印象も持つかもしれないが、仕組化・ルール化の目的は、 (1) フェアネス。相手によって判断が変わらないことを示す。 (2) PIの判断を減らす。フロー・判断根拠を明示することで、PIの判断が無くても組織が回るようになる。1つ1つの案件は、PIが直接処理した方が早い。だけど、PIが問題の解決者になってしまうと、PIがボトルネックになって物事が進まなくなる。なので、一歩一歩仕組を作っていくのである。

また、教員一人で学生・スタッフをケアする組織構造にも限界を感じていた。ということで、なんとか博士研究員を2名以上雇用・継続するための研究予算の獲得戦略を考え始めた (生々しいのでここには書かない)。同時に、良い人材の獲得にはリクルーティングが必須であり、研究室が選ばれるための戦略を考え始めた。

2021年も、2020年に引き続き自転車操業が続いた。この時点で意識していたのは、下記の辺りである (メモが残っていた)

- 重要課題

- 自分が教育研究にかけられる時間を確保する

- PIとして

- 「なにを考えているかわかる」状態にする。

- 思考を出来る限りシンプルにし、判断根拠を言語化可能にする。

- 威厳を手放す勇気を持つ。立場を使って話さない。

- 情報を流通させ、みんなに考えてもらう。

- 組織として

- 仕組化・ルール化を進める。そのルールを見える化する。

- 頭を使って判断しない。判断を保留しない。

- 人間関係

- 適当に扱わない。真剣に向き合う。

- ぶつかり合いに介入しない。他人の宿題を取り上げない。

- 「何を大事にしているか」をちゃんと聞く

- 採用

- 経験よりも、素直さ・協調性を重視する

- 課題

- 安定的に研究室を回すための予算の獲得。

- 良い研究員を継続的に採用するための戦略。

- まだ個の研究者としての成功体験を捨てられていない。

- 研究室が論文生産体制に入っていない。

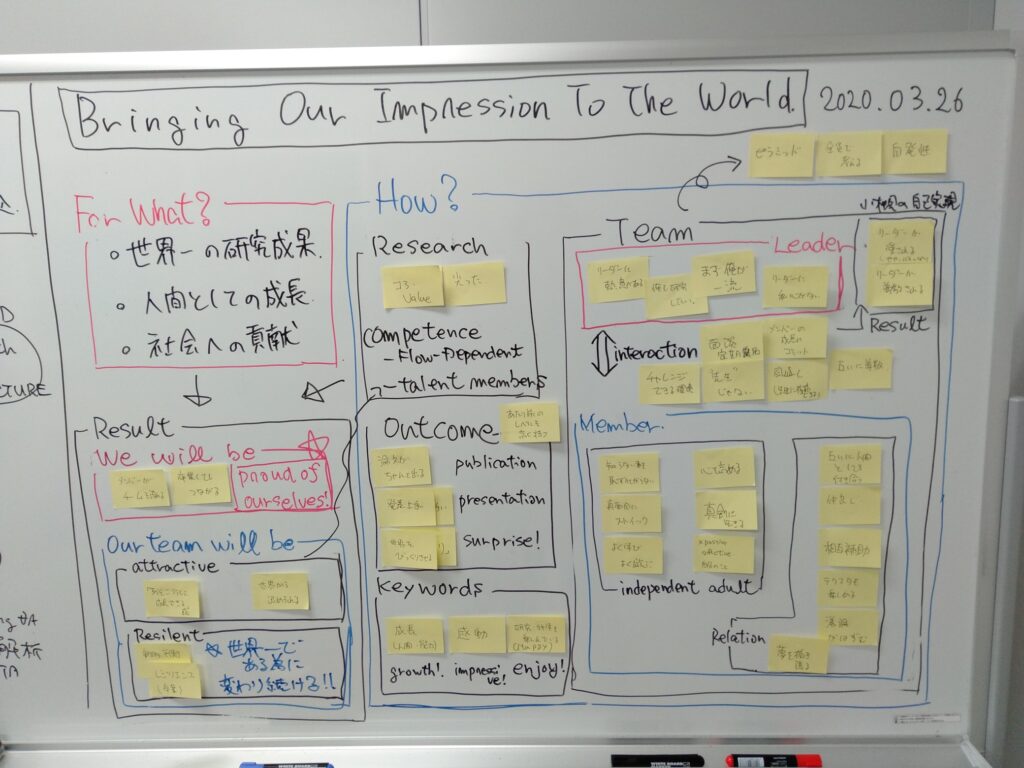

2021年は研究に関して大きな発見があった。それは、学生のLorenzやSSTを使った数理研究が非常に上手くいったことである。一方で、千葉大着任時に自分が勝ちゲーだと思っていたNICAM-LETKFは、大学の研究室には不向きであることもわかってきた。全球天気予報研究は、自分が思うより技術的に高度で、技術 (スパコン、衛星データ、並列計算、気象モデル) と 知識 (気象、データ同化・数学、計算科学、分野のサーベイ) の両方が必要になる。これらの技術・知識を、学部・修士の3年間で身に着け、さらに論文化までもっていくのは非現実的である。そのため、学部4年生の知識・技術でサイエンスができるテーマ設計を考え始めることになり、自分の時間の使い方も、最先端の論文レビューから、基礎勉強に充てる時間を増やすことになる。

大学の研究室でサイエンスをするための戦略。

2022年・35歳: ポジショニング・戦略の策定

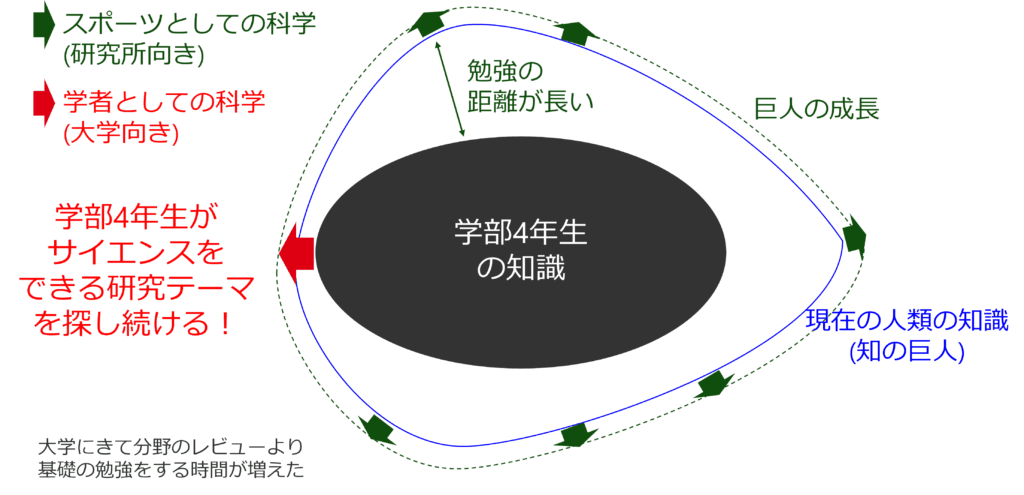

2022年から、戦略をもった学生の研究テーマ設定・予算獲得を考え始める。2020年・2021年は、面白そうな研究テーマや、共同研究パートナーとの研究を担ってもらうパターンが多かった。しかし、研究室のコアを作っていくために、ある程度の分野の戦略が必要ではないかと考えた。参考にしたのは、ビジョナリーカンパニーで書かれたハリネズミの法則である。また、会計コンサル・EYのMission Statementを参考に、研究室のMission Statementも更新した (2022年度の所信表明参照)。

ハリネズミの法則とは、(1) 情熱をもって取り組めること、(2) 経済的原動力、(3) 世界一になれること、の3つの円の交わりで戦いなさい、という戦略策定論である。これを研究室に置き換えた。好きなことで意識したのは、研究所との差別化である。プロ集団の集まる研究所にはスポーツの科学では勝てないので、常に萌芽領域で戦う必要がある。才能で意識したのは、情報コースからの学生である。彼らの才能は素晴らしく、その力を活かした生存戦略を考えた。最後の価値は、研究室で生み出す知識で、社会をよくしていこうと考えた。これにも2つ意味があり、1つは社会をよくしようという大義があることで、燃える・集まる人間がいるからである。また、社会をよくできる存在価値は、予算獲得にも繋がり、研究員の継続獲得に繋げられる。ということで、特に学生の研究テーマを考えるときに、この3つの円を使いながら考えていくことになる。

水工学論文。藤村受賞。

また、2022年度は、大石君の修士論文をSOLAで論文化した (2023年までかかった)。研究室にとって初めての英語論文ということで、彼は非常によく頑張った。同時に小槻自身も、自分で書くよりも学生の論文を仕上げていくことの難しさを実感した。この経験から、論文投稿へのステップを刻む必要性を認識し、研究室のScientific WritingのFramework作成に繋がる。このFrameworkは、武藤さんのHESS論文、河﨑くんのNPG論文を踏まえて、2024年くらいにひと段落し、以後も改良を加えている。

2022年時点の研究室のポジショニング。

2023年・36歳: ポ

2021年

2024年・37歳: ポ

PPT templateの作成。wikiの再構築。

2025年時点の振り返り

楽になってきたのは、2023年ごろ?

スタッフ・研究員・学生を含め、組織の力がついてきたからか?

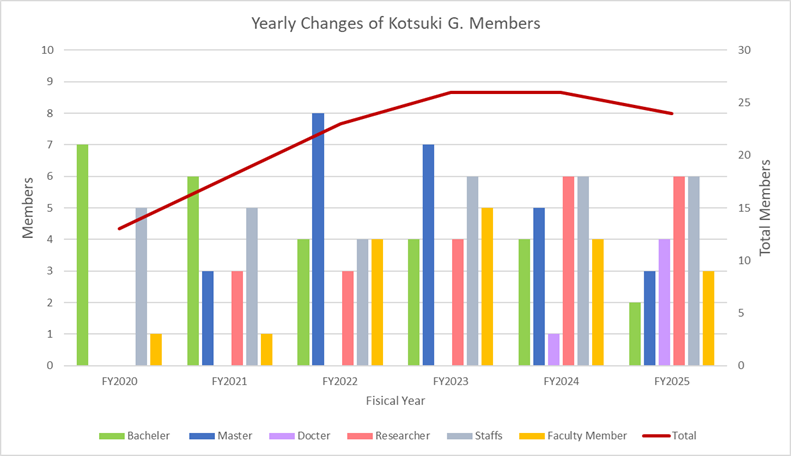

2025年9月現在の研究室のメンバー推移 (予定含む)。小槻Gのみの統計。