研究室における学生・研究員の教育について、教員として考えていることを紹介します。研究者志望の若者への言葉もありますが、卒業して社会で活躍するためにも、ほとんど同じことがいえると思っています。

研究室の全容

まずはこちらをザックリ見て頂けると、研究室の全容を掴めるかと思います。新規配属の4年生向けの資料ですが、毎年更新しています。

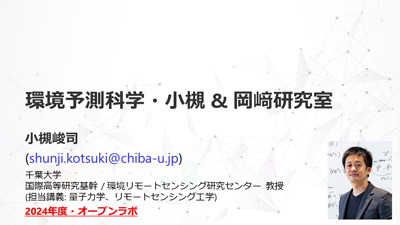

この研究室で得られる経験・知識・技術

研究室には大きく2つの知識・経験が得られます。1つ目は、情報科学×地球環境予測の横断領域における先端研究と社会実装への技術・経験です。そういった研究を通して、研究者としても、社会人としても役立つ実践的スキルが身に付きます。2つ目は、より普遍的なファンダメンタルや、物事の考え方、人脈です。これらは、教員の哲学や構成員で決まるものであり、長期的な視点で重要になってくる力の獲得を支援します。

これらの知識・経験は、小槻が考える「この研究室で身に着けて出ていってほしい技術・価値観」でもあります。研究室の理念として、「次世代を担うリーダーの育成」に力を入れています。単純に技術・知識を有するだけなく、ファンダメンタル・物事の考え方を幅広く習得し、社会の持続的発展に対して責任感を持つような若者を、世に輩出していきたいと考えています。

我々の研究室の特徴は、2点目 (ファンダメンタル・物事の考え方・人脈) を重視する点にあります。それは小槻自身が考えている、学習に対する考え方に起因します。私は、「学習とは、経験を通じて自分を変化させることで、これまでとは異なるように世界を認識し、同じインプットに対して、より良いアウトプットを出せるようになること」という定義に賛同しています (山口周さんの定義)。この定義によると、より良い学習とは、1点目の即効的な知識・経験だけではなく、より長期的にジワリと効く、後者の考え方も身に着けていく必要があると分かります。そのために、原則による指導の取り入れなど、研究室自身も取り組みを続けています。

研究室として大事にしている哲学・価値観

学びの場としての特徴については、研究室として大事にしている価値観と関係してきます。

(1) 成長の階段を準備して成長の再現性を高める

小槻自身は、いたって普通の人間です (※余談①)。自分自身の試行錯誤の中で身に着けてきた知見は、積極的に共有していきます(※余談②)。その際に、言語化してフレームワーク化することが大事だと思っています。

・論文の書き方 --> パラグラフ・ライティングのフレームワーク化 (学習教材)

・研究の始め方 --> データ同化 or 深層学習研究のフレームワーク化 (学習教材)

・提案書の書き方 --> 提案書作成ステップのフレームワーク化 (研究室内資料)

・研究テーマの見つけ方 --> 考え中

「フレームワーク化」と聞くと嫌な感触があるかもしれません。だけど、成功の再現率を高めるためには必要だと思っています。西陣織の伝統芸能の様な「見て学べ」の研究は、時代に合わないと思っています (余談③)。また、将来自分が教える側に回ったときに、結構大変だということが分かると思います。自分が感覚的にできてしまうことほど、その解像度を高めてプロセスを言語化するのは困難なものです。

これらのフレームワーク化は、新しく入ってきたメンバーがちゃんと階段を上って成長できるような支援として位置づけています。また研究室を「天才じゃなくても研究成果を生み出せる」状態にするために、大事なことだと思っています。例えば目標として、修士で卒業するまでに1本英語論文を書くのが普通、という状態にしたい (2025年現在、未達成)。これを「良くできる学生は修士で英語論文書くこともあるよね」ではなく、「ちゃんと研究進めたら、そこまで行けるよね」という状態にしたい。研究成果を生み、論文化する、ということの再現性を高めたいと思っています。

フレームワークが自分に合わない場合もあると思います。その場合は、自分なりの技・スタイルを編み出していったら良いと思います。ただ、最初から自分のやり方でやりたいですってタイプは、経験上あまり上手くいかないです。守破離という言葉がありますが、大きく成長するメンバーの多くは、まずは守りから入って、そこから自分の色を出していく傾向があるように思っています。

(2) 解像度を上げる仮説思考

研究に必要な素養って、プログラムが書けるとか、英語が分かるとか、物理数学が強いとか、そういうのがすぐ思いつくと思います。小槻が見る分に、研究を進めるのが上手いメンバーは、総じて「仮説思考・論理的思考」が優れていて、こちらが本質だと思います。仮説思考が身につくと、研究の解像度が上がります。解像度が上がる、というのは、「何故、実験が上手くいかなかったのか/上手くいったのか」を突き詰めて考えられる力だと思います。

料理に例えてみます。料理をして、出来上がった料理を食べて、美味しい・美味しくない、と言っていても料理のスキルは上がりません。どの工程に原因があったのか、どの材料に原因があるのか (原因の仮説)。その原因を解決するとどのような味になるのか想像する (仮説からの演繹・予測)。そして、実際にその料理をしてみて、その予測が正しいか否かを確認する。このプロセス (仮説演繹) を繰り返せば、自然と料理は上手くなると思います。小槻は料理をしませんが、この「仮説演繹を繰り返す」は、ある物事を上達させるときに必須だと思います。

ここで、工程が解析、原因がデータだと思うと、料理が研究になります。研究が上手くいかないときは、「実験をしたけど、結果が悪かった」で止まっている場合が多いです。ここをもっと踏み込んで、なんで上手くいかなかったのか、解像度を上げる力を身に着けて欲しいと思っています。エンジニアとしても、研究者としても必須なスキルが仮説思考だと思っています。

また、仮説思考を上げるために必要なのは、仲間との議論です。自分一人の知識・思考には限界があります。小槻は研究者になって10年以上経ちますが、今でも「これは突っ込みどころのない良い研究だろう」と思って発表しても、たくさん突っ込まれます。それくらい、視野狭窄は怖いものです。「他人から突っ込まれる」というのは、自分の仮説演繹にまだまだ、成長の余地がある、ということでもあります。そのためには、自分自身の研究を、周りのメンバーと議論するのが一番です。是非、周りの研究にも興味を持って質問し、また、自分の研究の相談もしましょう。

(3) 成長できる環境

自分自身を成長させる一番簡単な方法は、良い環境に身を置くことです。ありがたいことに、研究室には意欲ある学生・研究者があつまり、互いに成長しています。研究テーマについても、常に世界の最先端で戦えるテーマを模索していますし、多くの学外共同研究者と研究を進めています。

また、頑張っているメンバーには、より多くの成長機会を提供できるように心がけています。研究室は、学会発表・現地観測・海外留学といった機会を提供可能ですが、それが報酬なのかペナルティなのかは学生次第です(余談④, トム・ソーヤのペンキ塗り)。「頑張っているメンバーにより多くの成長機会を提供する」ことを心がけています。

(4) チームワーク

米国では、全米教育協会が提唱する21世紀型スキルとして、下記の4C挙げられています。4C教育の背景には、現代社会は複雑化し、変化が激しいため、その中でも生き残れるスキルは何か、と考えられた経緯があります。

・Critical thinking(批判的思考):情報を客観的に分析し、論理的に判断する能力。

・Creativity(創造性):新しいアイデアや解決策を生み出す能力。

・Collaboration(協働):他者と協力し、目標達成に向けて行動する能力。

・Communication(コミュニケーション):自分の考えを効果的に伝え、相手の意見を聞き理解する能力。

このうち、今の日本に必要なのは、Collaboration(協働)とCommunication(コミュニケーション)だと思っています。こちらの雑記などでも書いていますが、小槻個人は、日本人はチームワークが苦手だと思っています。その結果、属人化が色んなところで進み、スケールメリットを活かせていないのだと思います。研究を通して、このチームワークを磨いてほしいと思っています。ということで、積極的に、研究室内でチームワークが必要な研究テーマを設定していきます。

とはいえ、これは好き嫌いがあるようで、人と関わらずに、自分一人で完結する研究を好む場合は、学生であればそういったスタイルも受け入れています。

(5) アウトプット・生産を通して活きた知識を身に着ける

3年生までの勉強と、4年生からの研究の一番の違いは、「研究の正解は1つではない。たくさんある。正解を見つけるのではなく、自分のしている仮説演繹で正解に近づけていくのが研究」だという事です。ここが詰まる学生が時々見られます。

ここで必要になるのは、「3年生までに学んできた知識」を「手を動かして使える活きた知識」に変える事です。例えば、データ同化や深層学習の理論を学ぶことは、勉強としてできます。ただ、それをプログラミングで実装できるのか、というのはまた別の問題です。研究を通してやっているのは、「手を動かして、研究をアウトプットする試行錯誤を通して、知識を会得すること」が本質的だと思っています。一度のこの経験が出来れば、就職してからも、研究テーマが変わってからも、適用可能な活きた知識を身に着けていくことが出来ます。

その為に、研究室の定期的なMTG、ゼミ、学会などで発表する機会が多くあります。緊張もします。そういった場でまとまった進捗をアウトプットする中で、知識を身に着けていきましょう。

(6) 次世代のリーダー/エキスパートを育てる

「自分の得意分野が活き、苦手分野が足を引っ張らないように、それとなく誘導する」ことが大事だと思っています。例えば、「広く構造を掴む」のが得意であれば、研究所のエキスパートは向かないと思うし、「教えるより自分一人で深く理解する方が良い」というのであれば、教員よりは研究員向きでしょう。基本的に、全ての物事は両面価値で、長所でもあり短所でもあります。

ということで、多分、かなり学生/研究員の人間観察をしています (趣味でもあります)。また、自分なりの考えや意見があれば、遠慮なく言ってくれると有難いです。それを踏まえて、活躍できる方向に誘導できればと思っています。

究極的には、自分を超える研究者を輩出することが目標です。小槻自身は負けず嫌いなのと、自分ではそこそこ努力してると思っているので、簡単に超えられたいとは思いませんが。だけど将来、心から「参った」ということが出来れば、教育者としてとっても幸せな事だと思います。

(7) 熱意と努力: 勝負の魂は細部に宿る

周りの大人から見ても、頑張ってる若者は応援したくなるもんです。多くの場合、成功していく人は、自分だけの力で上がっていくというよりも、周りの人間から応援されて引き上げられていくイメージです。周りから応援される人間を目指しましょう。

研究者/社会人として成功したければ、そこに努力は不可欠だと思っています。アカデミアにおける研究者を目指す場合、偉大な研究者の多くが、「1週間で60時間の研究」を目安として掲げています。小槻の周りで尊敬する研究者は、誰しもそれくらいの努力を払っていると思います (好きでやってるから、努力では無いが)。努力は成功の十分条件ではありませんが、必要条件ではあると思います。最後は、捧げられた情熱と時間が、差を分けると思っています

卒業・修士研究に対する小槻の考え:

学費の元を取る一番の方法は、教員・研究室からより多くのフィードバックを受けて成長する事です。やる気のある学生は、研究室も支援します。大学では、卒業研究で急にゲームが変わり、主体性が求められるようになります。自分から主体的に勉強し、研究を進めていく必要が出てきます。研究が進めば進むほど、学会・論文発表・プロジェクト参画のチャンスはより増え、成長する機会が増します。

「卒業・修士研究にかける時間と労力を最小化して卒業するのが最もコスパ (かけた労力に対する結果) が良い」という物事の見方も確かにあります。しかしこれは、成長という観点では、コスパ (学費という費用に対するパフォーマンス) は非常に悪いです。若い時に最も大事なことは、自分を成長させることだと思っています。また、小槻研は意欲があって成長しようという学生への支援を前提にデザインされています。なので、労力最小化で卒業したいという方には、私たちの研究室の文化は合わないと思います。

学 費 の 元 を 取 ろ う!

博士課程学生・研究員:

力強く指導します。博士・研究員の方針も参考のこと。

小槻自身が博士課程・ポスドク初期に苦労したことから、キャリア早期の支援に力を入れています。研究室で整備した、各種フレームフレームワークなどはその一端になります。自分自身もキャリアの滑り出しは良くなかったことから、「今はもうちょっとな気がしている。だけど、この研究室に来て成長したいんです」というメンバーは、何とか支援してあげたいと思っています。

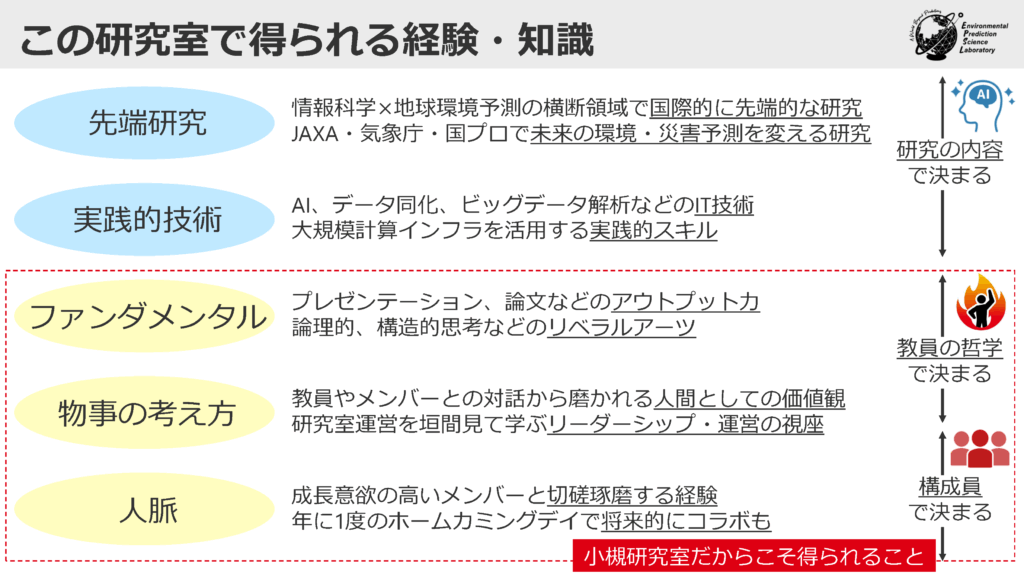

また、「何もかも想定通り」という状態は、快適ではありますが、成長が止まっている状態ともいえます。メンバー能力・経験も考慮して、負荷のかかるタスクをアサインし、成長できる機会を提供します。(外部との共同研究、学会発表、研究テーマなど)

研究室のPros/Cons や Reality

当然のことながら、私たちの研究室は良い面ばかりでなく、Pros/Consがあります。コインの表を見るか裏を見るか、といった問題であり、基本的には或る長所は別の角度から見ると短所になります。そのため、研究室の特徴は、良し悪しの問題ではなく、合う/合わないの問題となります。配属/進学/就職する前に過度な期待を持つとお互いに不幸なので、研究室のRealityについても記述します (2025.09現在)。

(1) メンバーが多い: 日本の中で、当該分野の中では特に、博士~研究員が多い研究室であり、またメンバーの数も多いです。そのため、小槻一人で全てのメンバーを直接指導するのは困難です。研究室では、特任助教/特任研究員にも指導に加わって頂き、小さいグループ (3~6人) で一緒にMTGや議論を進める形をとっています。研究室の打合せは、2週間に1回のペースの全体ゼミ (約2.5h) + 小グループMTG (一人約0.5h) が基本となります。メンバーが多いことのメリットは、活気があることと互いに切磋琢磨して成長できることです。一方で教員の時間も限られていることから、私だけマンツーマンで教えてくださいという要望には、残念ながら答え難いです。

(2) アジャイル・成長負荷: まだ若い研究室でもあり、研究室はまだ、成長・変化を続けている段階です (アジャイル)。また科学的にも新しいことに挑戦しており、学部4年生でも査読付き研究論文を書くなどの成果を創出しています。一方で、完全にデザイン・計画された安全な道 (研究) を歩きたい、という方は、そういった指導方針の研究室についても検討すると良いかと思います。。

(3) プロジェクトが多い: 社会的に重要なプロジェクトも任されており、教員はかなり忙しいです。それにより、良い面としては、社会的にも重要な研究テーマ・プロジェクトに関わる経験が得られます。これらのプロジェクトは、定期的に外部の方とのMTGや成果報告会を伴いますので、他大学・JAXA・日本気象協会といった対外機関との打ち合わせにも出席し、研究進捗を報告する機会が得られます。これはそれなりに緊張を伴う機会で、言い換えれば成長できる機会です。一方で、研究活動が多岐にわたるため、それなりの自発性はあった方が機会を最大限に活かせると思います。

(4) チームワーク: 研究室の中では、先輩による後輩指導や、学生間の発表練習など、お互いに切磋琢磨するための機会は多くあり、チームワーク・リーダーシップを尊重しています。小槻は、研究室とは自分自身の研究を進める場ではなく、仲間と助け合ってより高い研究成果を創出する (その過程で成長する) 場だと考えています。一方で、自分の希望は常に最大限尊重されるべき・過度に教員・他人に清廉潔白性を求めるといった思考の持っている場合、研究室活動は困難を予想されます (余談⑤)。

いくつか例を挙げましたが、基本的にミスマッチは極力減らしておく方がお互いに良いはずです。研究室への参加を希望される場合、教員を抜きにして、現在いるメンバーと直接話す場を、学生であれ研究員であれ設けるようにしています。

体験談

余談

余談①: 「極端な苦手が無いこと」は研究者としての大きな強み

トヨタコンポン研究所という、いろんな分野からの中堅のスーパー研究者が集まる場で交流したことがありますが、皆さん「自分はいたって普通の人間だ。いろんなことがそれなりに出来るが、特殊な能力は何もない」と言ってたのが印象的でした。小槻も同じ感覚です。

おそらく誰しも、周りに、或る分野に突き抜けた能力を持つスーパーマンを見たことがあるはずです。科学者を目指すときに、そういった尖り切った能力を持つスーパーマンへの憧れを誰しも持つかと思います。でも、そんな特殊能力なくても、ちゃんと研究者として独り立ちできる、というのが小槻の考えです。

一般論として、得意分野の能力を伸ばすより、苦手分野の能力を伸ばす方が、コスパが良いです。センター試験のイメージだと、まず、どの教科も70点取れるところまでもっていった方が良い。何故か。それは、現代の研究者はある程度はオールラウンダーであることが求められるからです。

どれだけ数学/物理が強くでも、英語、プログラミング、言語能力、書きたいという欲求、そのどれか1つでも欠けると、論文は書けません。どれだけ深い見識を持っていても、プレゼン、研究費獲得、組織運営、どれか1つでも欠けるとポジションの獲得は途端に難しくなります。

本当の天才であれば、突き抜けてほしいですし、そのためのサポートを周りがすべきだと思います。だけど、そんな天才は一握りです。現代は、普通の人間でも研究者として足跡を残せる、或る意味で恵まれた時代なのかもしれません。

余談②: 先人の苦労は、若者はしなくていい

教育者としては、普通で良かったと思っています。それは、困っていることを言語化して解釈できる可能性が高いからです。だから、若者が研究者としての成功率を高める手助けが出来るかなと思っています。

小槻自身は、あまり英語論文を書かない研究室で博士まで進んだので、研究を進める・英語論文を書くというとことで、相当苦労しました。研究室で共有している資料やテンプレートは、その汗と涙の上にあるものです。

自分と同じ苦労はしなくて良いと思っています。例えばテンプレを使って論文の発表効率が上がったとしても、そこに感謝もしなくても良いと思っています。次世代の研究者が、自分よりも前のスタートラインから研究できること、これが時代が進歩しているということです。若いメンバーが、今の小槻と同じ年齢になったときに、小槻より出来ることが多くなっていることが、小槻の責任です。教育者として、自分の上位互換を少しでも多く残していきたいと思っています。

余談③: 見て学べ

伝統芸能の見て学べ、はそれにはそれなりの理由があるとも理解しています。例えば、西陣織の場合は、なりたい若者が多すぎるので、それを篩にかけるというプロセスが必要だったと聞いたことがあります。そう聞くと、見て学べ、も納得です。

余談④: トム・ソーヤのペンキ塗り (報酬 or ペナルティ)

「トム・ソーヤの冒険」にこんな話があります。ある日、トムはおばさんに命じられて、長い柵のペンキ塗りをさせられます。本当は遊びたいのに、退屈でつまらない仕事です。そこでトムは、ペンキ塗りをとても楽しそうに見せかけます。それを見た近所の子どもたちは「楽しそう!やってみたい!」と思い、自分たちからペンキ塗りをやらせてほしいと頼みます。しかも、やらせてもらう代わりにビー玉やおもちゃなど“お礼”まで渡します。この話は、おなじ「ペンキ塗り」が、ある人にはペナルティであり、ある人には報酬となりえることを示しています。

研究室で提供できる成長機会 (学会発表・現地観測・留学) なども、同じような面があると思います。成長意欲のあるメンバーには報酬ですが、無駄な時間を取られると思う人にはペナルティです。そして、どうせなら同じ機会を喜んで取り組むメンバーに、多くの成長機会を提供したいと思うのは、人の性だと思います。

余談⑤: 研究室の本当のお客さん

「大学において学生を払っているお客さんだから欲しいサービスだけを受けとりたい」という意見を聞いたことがありますが、私は以下のように考えています。

まずファクトとして、附属病院を除いた千葉大学の収入のうち、学生の納付金収益は24%となります (R5年度)。残りの75%は、外部資金や運営費交付金であり、つまりは税金です。研究室で行う学生指導では、目の前の学生の奥に、国民を見る必要があります。なぜ国民が国立大学に出資してくれているかというと、それは次世代を担うリーダーを輩出して欲しいという期待だと考えており、そのような教育をしたいと思っています。

2点目の話の前に、ある人から聞いた話を例として挙げます。高校の学生服販売のバイトをしていたそうですが、ある学生が「スカートの丈を短くしてほしい」「それはできません」「なぜだ、お金を払ってる客じゃないか」「高校との約束で出来ません」という話になったそうです。ここで学生服の販売店にとって、本当のお客さんは「目の前の購買者」ではなく、「学生服の販売店に指定してくれている高校」だということに気が付いた、という話です。

私は研究室にとっての、本当のお客さんは大学であり、国民だと思っています。大学であれば大学のバリューを高めること、国民であれば社会を良くしてほしい、というのが研究室に求められていることです。大学において学生が買っているのは、「大学/研究室が正しいと信ずる教育・研究・成長の機会」というサービスであり、欲しいサービスだけ提供してください、というのは筋が違うと考えています。