論文生産の目安

グローバルマーケットの視点:

アメリカでは、テニュアトラック審査5年で、おおよそ10本の主著論文を書くと、審査に合格できるそうです。世界のトップアスリートは、これくらいの基準で動いています。

職をつなぐという視点:

年に1本、主著論文を書いていると、職に困ることはないでしょう。日本以外の国にでも、ポスドクをすることは出来ると思います。

教授職を得るという視点:

理学でも工学でも、45歳で100編が最低ラインです (旧帝のかたから伝え聞いた話です)。というのも、同じ分野でChemistryなどの分野と比較されます。あまりにも業績が少ないと、パイが地球科学・防災から、そちらに取られてしまいます。審査委員会・教授会は、Chemistryなどの方も含むメンバーで組織されるので、2020年初頭は、これくらいがスタンダード見たいです。

国立大学の准教授:

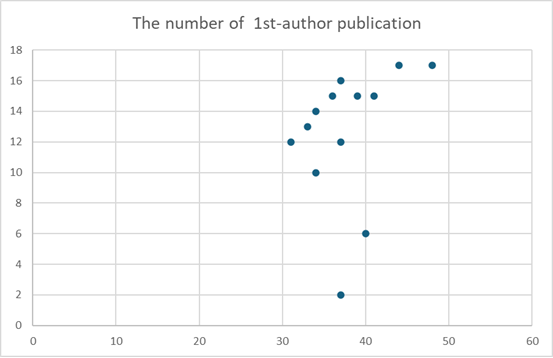

気になったので調べてみました。気象・水工系の先生方のResearch Mapからサンプリングしています。一般に、「准教授は、筆頭著者で国際誌論文10本」という目安がありますが、おおまかその目安になっているのがわかると思います。

図: 気象・水工系の准教授着任時の年齢と筆頭著者論文数 (国際誌)。Research Mapからのラフな見積もりなので、細かい数字はたぶん正しくない。ので、あくまでも参考まで。

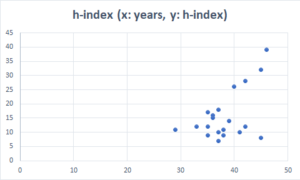

JST予算

若手のファンド (JST 創発研究の例)を、とある方にそそのかされて、調べてみました。JST・創発研究に採択されている方の年齢とh-indexです (防災分野)。小槻は36歳でh-index=15なので、ちょうど中央値くらいです。年に1~2本は主著で書こうと思って10年経ちます。JSTのさきがけ・創発くらいを狙う場合は、それくらいが目安になると思います。

Q & A

Q: 論文の質は問われないのでしょうか?

A: 問われます。ハゲタカや質の悪い雑誌に投稿すると、逆に評判を落とします。

Q: 数より、質ではないでしょうか?

A: そういう考え方もありますし、天才はそうすべきです。僕自身は凡人なので、下記の考え方を支持しています。ORの権威、今野浩さんの言葉です。

「量産せよ!質は量についてくる。50編の論文を書けば、その中に4つ5つはぴかりと光るものが含まれている。 だから50編書けば1.5流、100編書けば一流になれる」

全て英語論文の話です。